![Exposition-L-Impressionnisme-et-la-Mode--au-musee-d-Orsay.jpg]()

Impressionnées...

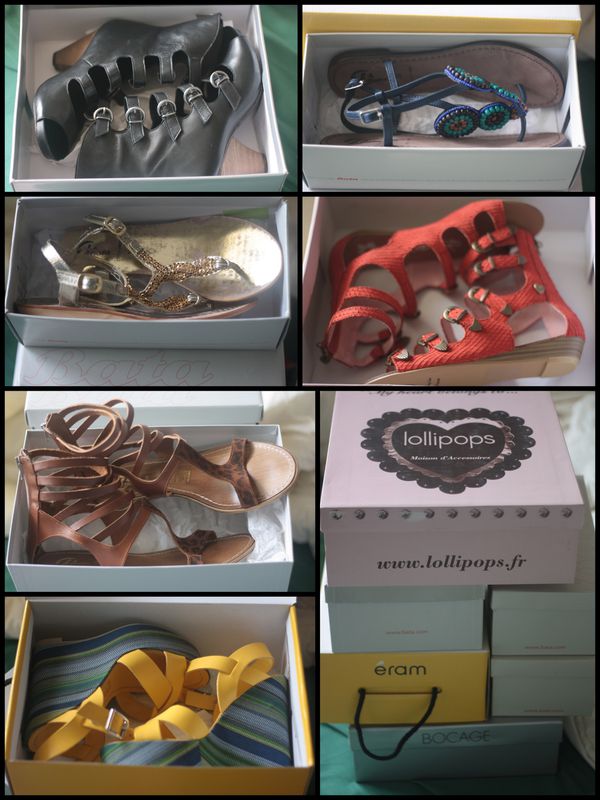

Avant-hier ( le 31 octobre ), je me suis rendue à Paris avec deux copines, accessoirement blogueuses ( Lulu et Tifleur ),...

![Lulu-et-Tifleur-copie-1.jpg]()

pour assister à la fameuse exposition dont tout le monde parle en ce moment : l'Impressionnisme et la Mode ( au musée d'Orsay )

!

![L-impressionnisme-et-la-Mode---exposition-au-Musee-d-Orsay.jpg]()

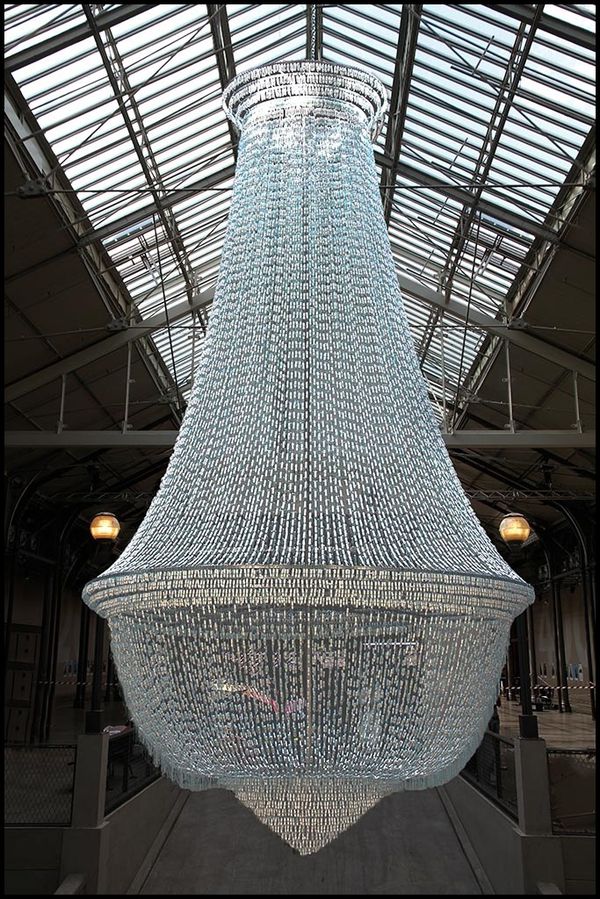

Après plus d'une heure d'attente à l'extérieur, plus d'une quinzaine de minutes au guichet, plus d'une demi-heure à l'entrée de l'exposition, nous ne nous

attendions pas à refaire la queue devant chaque oeuvre ou robe exposée et pourtant...

Bon, vous l'aurez compris : il y avait un monde fou ! Une foule à décourager les personnes les plus motivées... Heureusement, nous étions super entraînées et

conditionnées !

Nous savions que nous cumulions toutes les conditions propices à une telle concentration humaine : l'exposition vient d'ouvrir ses portes, l'impressionnisme est un

courant artistique très fédérateur, la beauté et l'extravagance des toilettes féminines du XIXème siècle fascine, la publicité faite autour de l'événement est omniprésente ( voir ci-dessus les affiches au murs des stations de métro ),... Et puis, un détail qui

compte énormément : nous sommes en période de vacances scolaires !

Motivée, entraînée et conditionnée : oui ! Et pourtant j'avoue, avoir à plusieurs reprises frisé la crise de nerfs : j'ai eu deux ou trois fois envie de mettre des

coups de sac ( on m'a bousculée, on m'a éternué dessus, on m'a sommée de ranger mon appareil photo au bout 6 malheureux clichés sans flash - ceux du premier montage ), je me suis une ou deux fois

découragée devant des vitrines embouteillées,... Mais au final : je suis ravie d'avoir parcouru cette exposition.

J'ai revu certains tableaux ( j'adore les impressionnistes ), j'ai découvert des citations de grands écrivains du XIXème siècle, appris des tas de termes relatifs

aux vêtements de l'époque,... Tenez, savez-vous ce qu'est une polonaise, une crinoline, une guimpe, un talma, une tournure... ? Hé, hé !

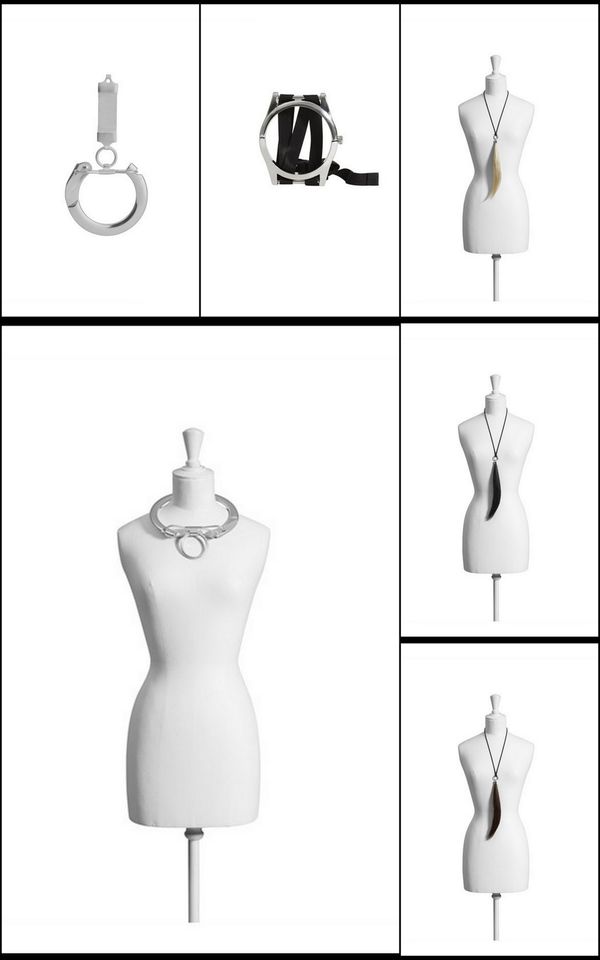

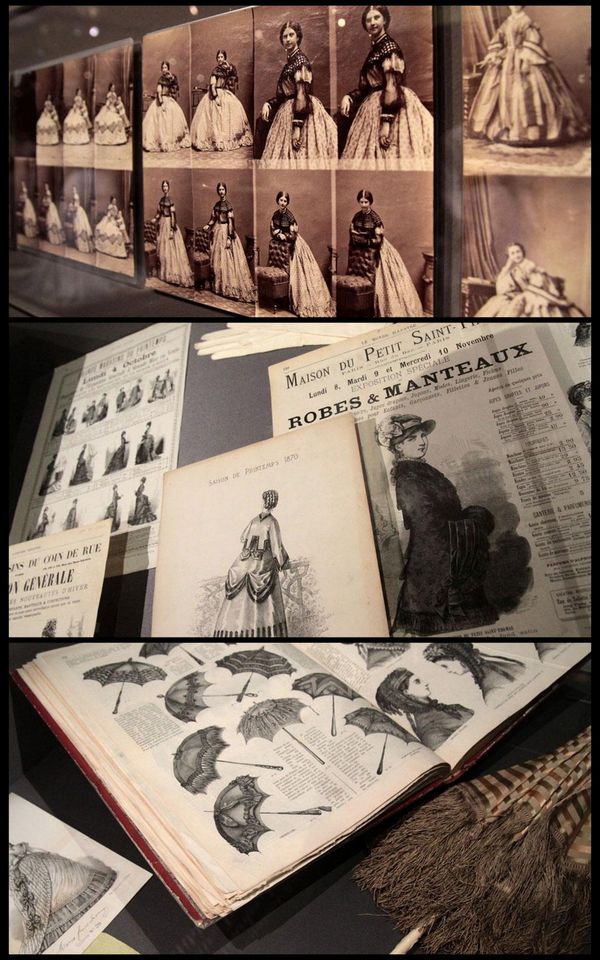

![L-impressionnisme-et-la-Mode---exposition-au-Muse-copie-5.jpg]()

En plus des photos et dessins de revues de mode de l'époque ( on ne peut s'empêcher de penser au livre d'Emile Zola : Au Bonheur des dames ), une cinquantaine de robes et d'accessoires prêtés par le musée Galliera et le musée des Arts décoratifs sont exposés au

milieu des tableaux de grands maîtres impressionnistes...

![L'impressionnisme et la Mode - exposition au Musé-copie-2]()

Aux robes du jour en coton léger, succèdent les robes du soir en taffetas,...

Les crinolines ( jupon formé d'une trame de crin permettant de donner du volume aux robes ou aux jupes de l'époque ) cède le pas à la

tournure ( qui ne donne plus que du volume à l'arrière )...

![L-impressionnisme-et-la-Mode---exposition-au-Muse-copie-3.jpg]()

La robe d'été en coton léger présente dans la vitrine ( photo en bas et à gauche ) ressemble, à s'y méprendre, à celles que portent les

deux soeurs du tableau de Berthe Morisot.

![Albert-Bartolome---Dans-la-serre.jpg]()

Albert Bartholomé - Dans la serre.

Cette robe blanche et violette portée par Prospérie Bartholomé ( l'épouse du peintre ) lors de la réalisation de cette peinture a été

conservée comme une relique par le peintre après la mort de cette dernière...

Il a fallu cependant la transformer pour lui redonner sa forme originelle. A l'époque les vêtements avaient plusieurs vies, on les remettait régulièrement au goût

du jour.

32 est un nombre qui donne le tournis. Pourquoi ? Parce qu'il correspond au tour de taille de ce modèle !

![L'impressionnisme et la Mode - exposition au Musé-copie-1]()

Cette salle à l'atmosphère calfeutrée ressemble par son jeu de miroirs à un showroom, on s'attend à voir les jeunes femmes s'échapper des cadres

pour défiler devant un parterre de dandys et de coquettes... En fait les chaises de style Napoléon III portent les noms des grands artistes de l'époque.

![L-impressionnisme-et-la-Mode---exposition-au-Muse-copie-4.jpg]()

La dernière salle dont le sol est couvert de moquette verte met en avant les tenues de plein air... Les robes tournent dans les vitrines et symbolisent ainsi la

femme en mouvement si souvent représentée dans les tableaux des impressionnistes.

La visite est finie ? Et si on prolongeait le plaisir ? Et si je vous emmenais à la découverte des tableaux les plus marquants de l'exposition ?

A la question : pourquoi les impressionnistes ? Guy Cogeval, le président

du Musée d' Orsay et le commissaire de l'exposition, répond : " parce qu'ils ont adoré habiller et déshabiller les femmes.

"

Les impressionnistes ont, en effet, beaucoup fait posé leurs épouses et leurs maîtresses sans pour autant exclure la gent masculine. Leurs tableaux mettent en

scène leurs contemporains dans leur vie quotidienne, s'inscrivant ainsi dans une idée de réalisme et de mouvement. Témoins privilégiés de leur époque et de leur milieu, ils rendent compte, mieux

que quiconque, de l'évolution des vêtements de la bourgeoisie des années 1860-1880.

Chez la femme, La crinoline et la tournure sont bientôt remplacées par les poufs et coussins ( le fameux faux-cul

) qui donnent leur donne une silhouette en " S" de profil. Tandis que chez l'homme, la redingote fait place au

veston droit.

Peu à peu, le noir s'impose aussi dans les tenues féminines...

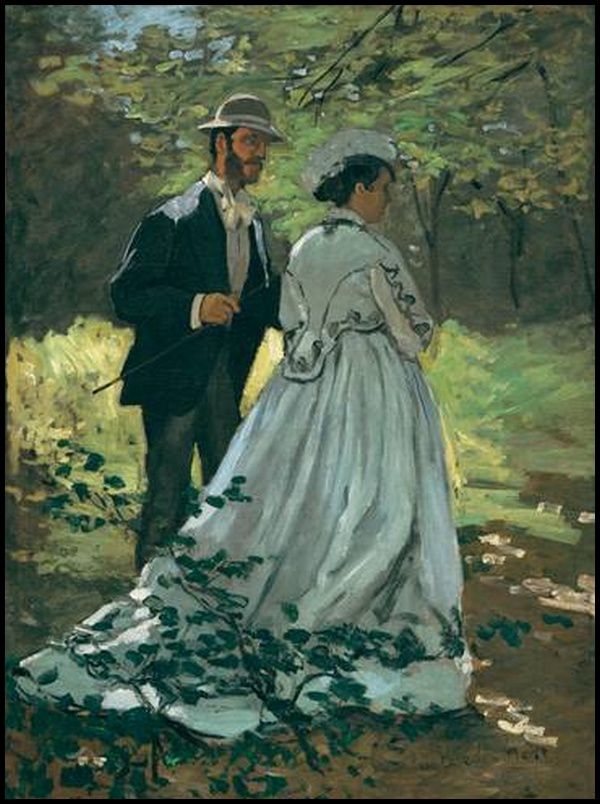

![Monet---Bazile-et-Camille.jpg]()

Claude Monet - Basile et Camille

![Renoir----La-Balancoire.jpg]()

Auguste Renoir - La Balançoire

![Renoir---Lise-ou-la-femme-a-l-ombrelle.jpg]()

Auguste Renoir - Lise ou la femme à l'ombrelle

![Manet - Le Balcon]()

Edouard Manet - Le Balcon

![Monet---Le-Dejeuner-sur-l-herbe.jpg]()

Claude Monet - Le Déjeuner sur l'herbe

![Monet---Femmes-au-Jardin.jpg]()

Claude Monet - Femmes au jardin

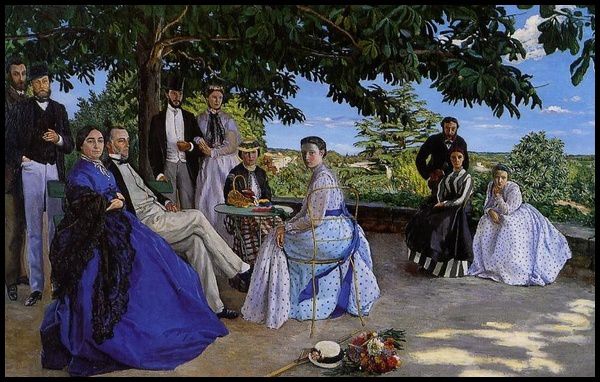

![Bazille---Reunion-de-famille.jpg]()

Frédéric Bazille - Réunion de famille

![James-Tissot---Portrait-du-marquis-et-de-la-marquise-de-Mir.jpg]()

James Tissot - Portrait du marquis et de la marquise de Miramon et de leurs enfants

La tenue des hommes de l'époque est sobre mais élégante... Le dandysme fait son apparition dans les cercles de la haute société ( ces clubs sont

composés d'hommes triés sur le volet : des aristocrates mais aussi de bourgeois issus de milieux nouveaux, la France est alors en plein essor économique ).

![James Tissot - Le Cercle de la rue Royale]()

James Tissot - Le Cercle de la rue Royale

Le dandy n'est pas un simple élégant, il exprime un état d'esprit, un style de

vie,...

Charles Haas ( tout à droite ), un oisif spirituel qui avait assez d'argent pour ne pas avoir à

travailler, inspira le personnage de Charles Swann à l'écrivain Marcel Proust.

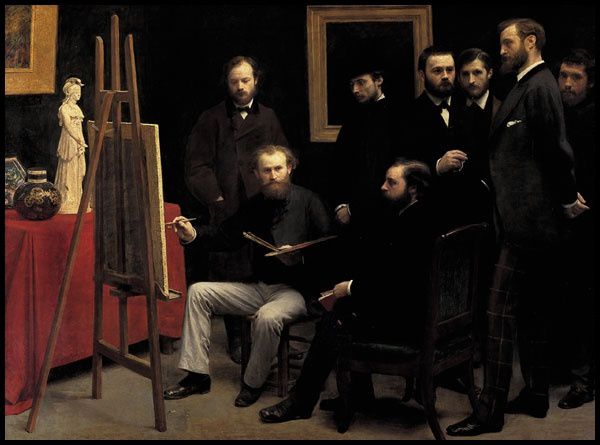

![Fantin-Latour---Un-atelier-aux-Batignolles.jpg]()

Henri Fantin-Latour : Un Atelier aux Batignolles

Autour d'Edouard Manet se trouvent des peintres, des critiques et des mécènes : Zacharie Astruc ( assis à ses côtés ),

Otto Scholderer ( debout, à gauche ), Auguste Renoir ( coiffé d'un chapeau ), Emile Zola, Edmond Maître ( légèrement en retrait

), Frédéric Bazile ( le plus grand de l'assemblée ) et Claude Monet ( presque caché ).

Nulle fantaisie dans les tenues si ce n'est la clarté du pantalon gris de Manet et les carreaux de celui de Bazile.

On a l'impression que les costumes des hommes n'ont qu'un but : servir de faire-valoir aux tenues de leurs compagnes.

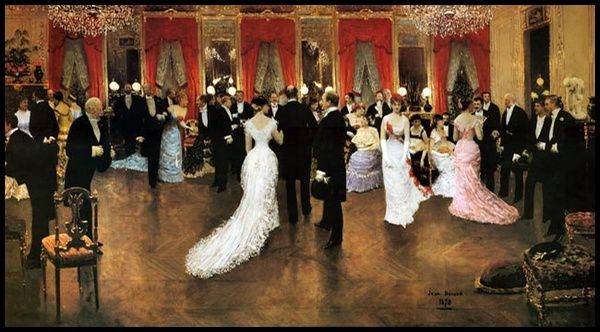

![Jean-Beraud---Une-Soiree.jpg]()

Jean Béraud - Une Soirée

![Renoir---Danse-a-la-ville.jpg]()

Auguste Renoir - La Danse à la ville

![Renoir----La-Loge.jpg]()

Auguste Renoir - La Loge

![Eva-Gonzales---Une-loge-aux-Italiens.jpg]()

Eva Gonzalès - Une Loge aux Italiens

![Mary Cassatt - Femme en noir au théâtre-copie-1]()

Mary Cassatt - Femme en noir au théâtre

![Gustave-Caillebotte---Rue-de-Paris--temps-de-pluie.jpg]()

Gustave Caillebotte - Rue de Paris, temps de pluie

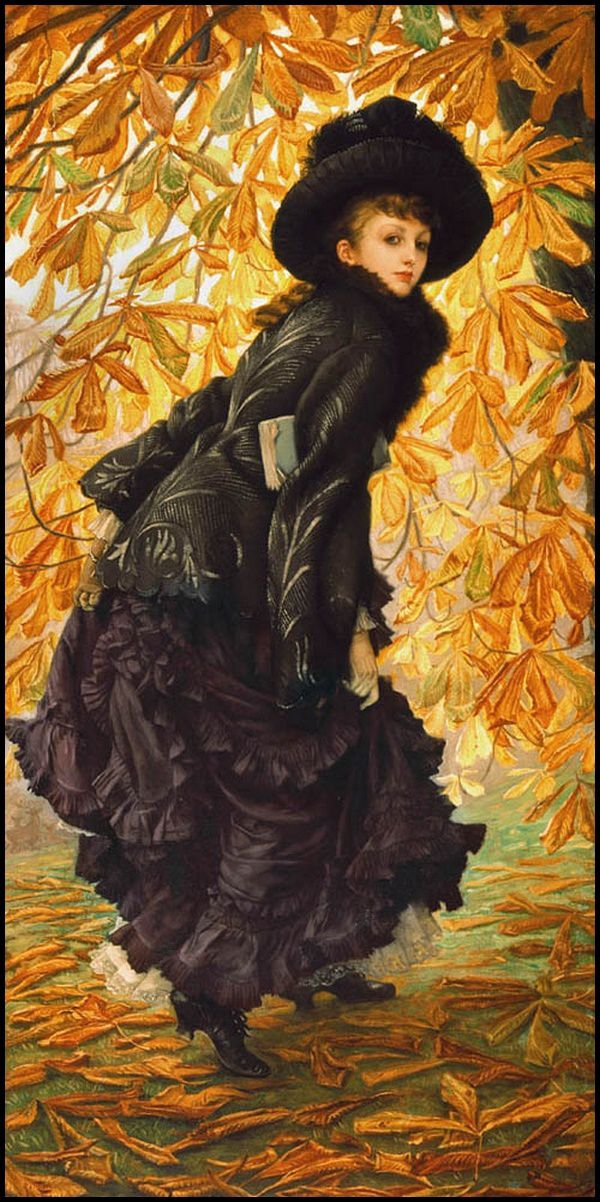

![James-Tissot---Octobre.jpg]()

James Tissot - Octobre

![James-Tissot---La-Demoiselle-de-magasin.jpg]()

James Tissot - La Demoiselle de magasin

![Degas---Chez-la-Modiste.jpg]()

Edgar Degas - Chez la modiste

![Manet---La-Dame-aux-eventails.jpg]()

Edouard manet - La Dame aux éventails ( portrait de Nina de Callias )

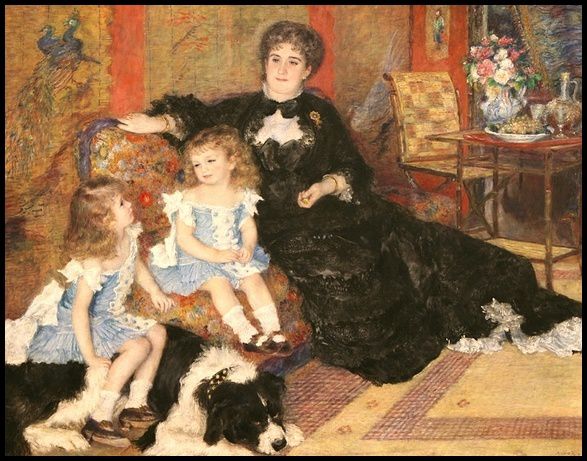

![Renoir---Madame-Georges-Charpentier-copie-1.jpg]()

Auguste Renoir - Madame Georges Charpentier

![James-Tissot---Jeune-femme-a-la-veste-rouge.jpg]()

James Tissot - Jeune Femme à la veste rouge

![Charles-Carolus-Duran---La-Dame-au-gant.jpg]()

Charles Carolus-Duran - La Dame au gant

![Manet---La-Parisienne.jpg]()

Edouard Manet - La Parisienne

![Manet---Femme-au-perroquet.jpg]()

Edouard Manet - Femme au perroquet

![James-Tissot---Bord-de-mer.jpg]()

James Tissot - Bord de mer

![Berthe-Morisot---Deux-soeurs-sur-un-canape.jpg]()

Berthe Morisot - Deux Soeurs sur un canapé

![Manet---La-Lecture.jpg]()

Edouard Manet - La Lecture

Lorsque les peintres s'intéressent aux dessous des femmes, les tableaux font scandale et sont refusés ( ils ne sont pas exposés dans les salons )...

La " Nana " de Manet ( nom que le peintre donne au tableau après la parution du célèbre roman d'Emile Zola ) en

corset bleu, jupon court et talons hauts devant un homme en costume est une femme entretenue, une courtisane.

![Manet---Nana.jpg]()

Edouard Manet - Nana

Autre tableau qui heurte la morale de l'époque : celui de Gervex...

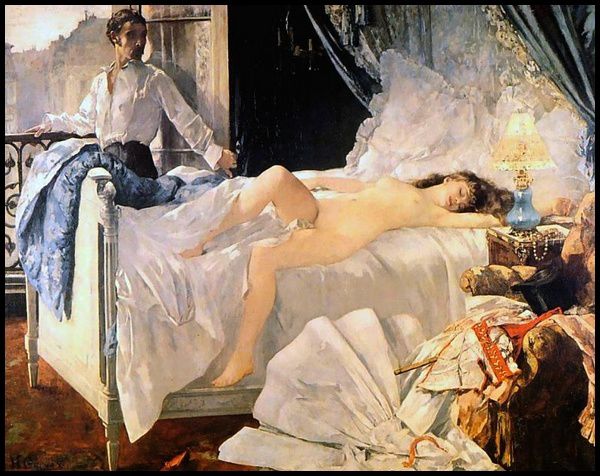

![Henri-Gervex---Rolla.jpg]()

Henri Gervex - Rolla

Le peintre s'inspire ici d'un long poème d'Alfred de Musset ( 1810-1857 ) paru en 1833. Le texte retrace le destin d'un jeune bourgeois,

Jacques Rolla, qui sombre dans une vie d'oisiveté et de débauche.

Il rencontre Marie, une jeune fille qui se prostitue afin de fuir la misère. On voit ici Rolla, ruiné, se tenant près de la

fenêtre. Il regarde la jeune femme endormie et se prépare à mettre fin à ses jours en avalant un poison.

La scène est jugée indécente, non pas en raison de la nudité de la jeune femme mais à cause de la nature morte présente au premier plan ( en bas, à droite du

tableau ). Elle se compose d'un jupon, d'une jarretière, d'un corset ( dégrafé à la hâte ) surmontés d'un chapeau

haut-de-forme.

Cette mise en scène désigne clairement Marie comme une prostituée. On rentre dans l'intimité d'un couple illégitime et donc sulfureux après l'acte

sexuel ( suggéré par la canne jaillissant des sous-vêtements )...

Voilà, notre voyage à travers la mode de la fin du XIXème siècle touche à sa fin. N'hésitez pas à faire fi de la foule pour aller admirer de près

les peintures ( certains tableaux ont été prêtés par des musées étrangers ) et les robes exposées. Le prisme proposé ( celui de la mode ) permet de focaliser son attention sur le rendu des tissus

peints. Aussi incroyable que cela puisse paraître, dès premier coup d'oeil on sait s'il s'agit d'une robe en coton, en dentelle, en mousseline,

en taffetas,...

Bien sûr, cet évènement a ses détracteurs qui avancent des arguments tels que l'élitisme étriqué du choix des vêtements ( seule la haute société parisienne est ici

représentée ) et l'aspect racoleur, aguicheur et tapageur de cette exposition-spectacle.

Moi, je trouve qu'une telle réussite du point de vue de la démocratisation de l'Art est à applaudir ! Et même si je pestais, au début de l'article, sur les longues

files attente et le trop grand nombre de visiteurs, je ne peux que féliciter une telle initiative qui attire Monsieur et Madame Tout-le-Monde au musée.

Merci donc à Gloria Groom, conservateur à L'Art Institute de Chicago, personne qui est à l'origine de cette belle idée !

Quelques citations et quelques extraits de livres pour terminer...

"La parisienne n'est pas à la mode, elle est la mode..." Arsène Houssaye.

" Le peintre moderne... est un excellent couturier. " Joris-Karl Huysmans.

" Le corset de satin, c'est peut-être la nu de notre époque." Edouard Manet.

" La parisienne croit toujours en elle-même, avec conviction, avec ferveur, sans être jamais ébranlée dans sa croyance par le doute le plus léger.

" Emeline Raymond.

" Le XIXème siècle n'est pas si laid qu'on veut bien le dire. Nos toilettes de femmes sont charmantes, ondoyant autour du corps, caressant les formes du

corsage. Quant au costume masculin, on lui reproche ses nuances sombres et sans éclat ; mais , s'il faut le répéter, il n'y a pas de couleurs dans la nature, il y a de la lumière."

Ernest Chesneau.

" Le dandysme n'est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle.

Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu'un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit. Aussi, à ses yeux, épris avant tout de distinction, la perfection de la toilette

consiste-t-elle dans la simplicité absolue, qui est, en effet, la meilleure manière de se distinguer. " Charles Baudelaire.

" Le rayon des soiries était comme une grande chambre d'amour, drapée de blanc par un caprice d'amoureuse à la nudité de neige, voulant lutter de blancheur.

Toutes les pâleurs laiteuses d'un corps adoré se retrouvaient là, depuis le velours des reins, jusqu'à la soie fines des cuisses et au satin luisant de la gorge. " Emile Zola,

Au Bonheur des Dames.

Pour tout renseignement : le Musée d'Orsay.

That's all folks !

P.S. Attention le blog de Lulu est en pause pour cause de concours, il reprendra ses activités dans quelques mois...

![Le bisou de Mia]()